一、项目场景

地表管网设施广泛分布于城市道路、工业园区、居民区等区域,包括但不限于给排水管道、燃气管道、电力电缆沟等。这些管网设施的正常运行对于保障城市基础设施的稳定至关重要。然而,传统的巡检方式主要依赖人工巡查,存在效率低下、易受环境因素影响、难以及时发现隐蔽性问题等不足。本项目针对城市地表管网设施的巡检,具体应用场景包括:

市政道路管网巡检:对城市主干道、次干道及支路下的给排水管道、燃气管道、通信电缆等进行外观检测,重点关注管道井盖的完整性、管道外壁的腐蚀情况以及周边路面的沉降问题。

城市道路上井盖破损预警图

工业园区管网巡检:针对工业园区内的专用管网,如化工管道、蒸汽管道等,检测管道的保温层完整性、管道支撑结构的稳固性以及是否存在泄漏迹象。

工业园区燃气管道图

居民区管网巡检:检查小区内部的供水、排水管道,以及电力、通信管道的井盖是否松动、管道是否有破损或堵塞迹象,确保居民生活设施的正常运行。

工作人员居民区管网巡检图

二、项目方向

利用视觉检测技术,实现地表管网设施的自动化、智能化巡检,以解决传统巡检方式的痛点问题。通过视觉检测系统,能够快速、准确地识别管网设施的外观缺陷(如管道破损、变形、腐蚀等)、附属设施的异常状态(如井盖缺失、移位、破损等),以及周边环境的安全隐患(如管网周边的非法施工、堆积物等)。其带来的效果包括:

提高巡检效率:相比人工巡检,视觉检测系统能够在短时间内完成大面积管网设施的检测,大大缩短巡检周期。

提升检测精度:借助先进的图像识别算法和高分辨率成像设备,能够精准识别微小的缺陷和异常,避免人工巡检中因主观因素导致的漏检。

降低人力成本:减少对人工巡检的依赖,节省大量人力物力资源,同时避免人工巡检中的安全风险。

实现数据可视化与智能化管理:检测结果可实时传输至监控中心,生成可视化报告,便于管理人员快速了解管网设施状态,及时安排维护和修复工作,实现管网设施的全生命周期管理。

三、项目技术流程

(一)设计流程

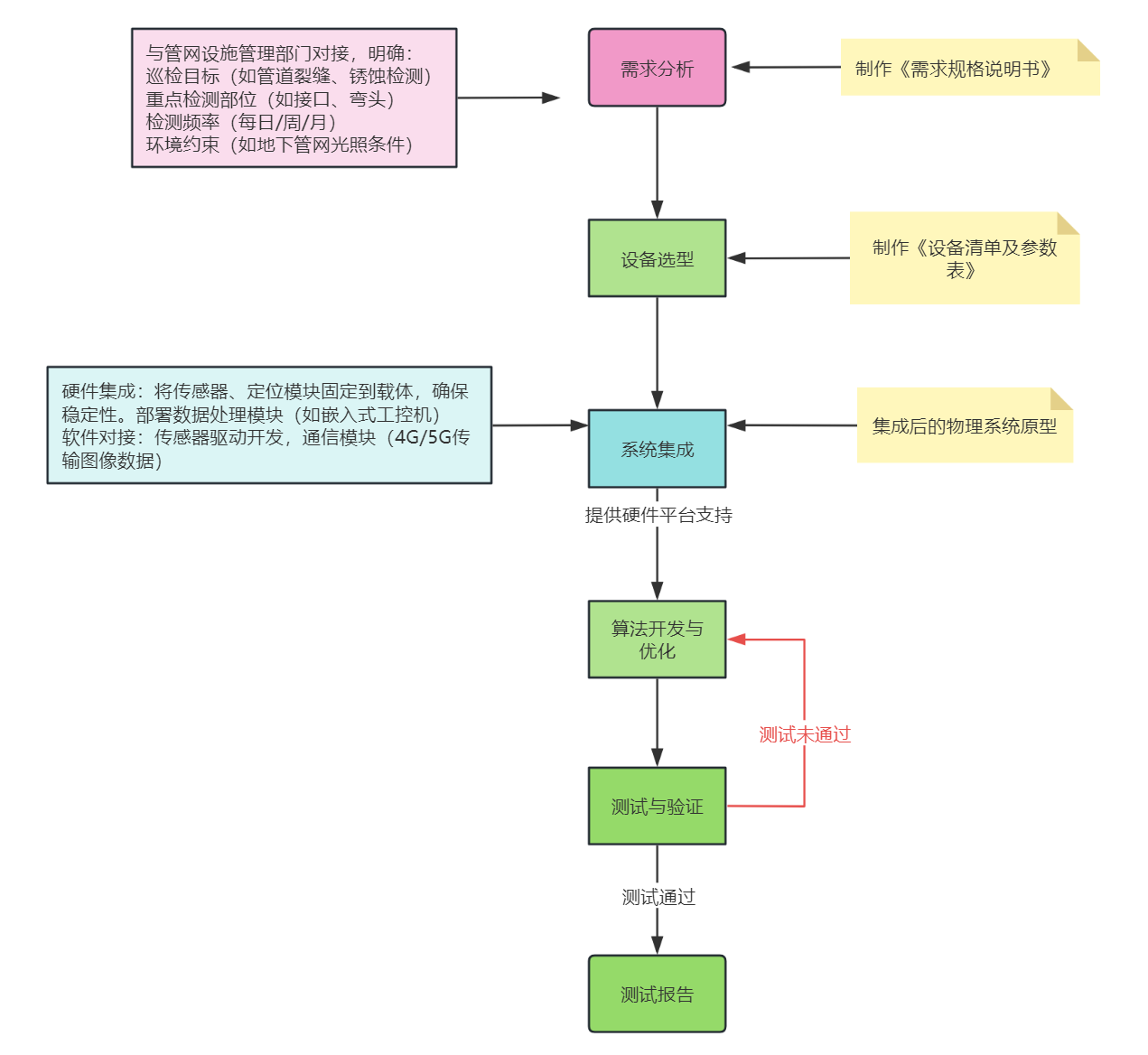

需求分析:与管网设施管理部门沟通,明确巡检目标、重点检测部位以及检测频率等需求。

设备选型:根据需求选择合适的视觉传感器(如高分辨率工业相机)、巡检载体(如车辆或无人机)以及配套的定位系统(如 GPS)。

系统集成:将视觉传感器、数据处理模块、通信模块等集成到巡检载体上,确保各模块之间的兼容性和稳定性。

算法开发与优化:开发图像预处理、特征提取、缺陷识别等算法,通过大量样本数据训练深度学习模型,并进行优化以提高检测精度和实时性。

测试与验证:在实际场景中进行测试,验证系统的检测效果,根据测试结果调整参数和优化算法。

部署与交付:将系统部署到实际应用环境中,提供操作培训和技术支持,确保系统稳定运行。

设计流程(辅助理解图)

(二)架构设计

前端采集架构

数据处理架构

后端管理架构

四、技术方案

(一)视觉传感器选型

工业相机:选择高分辨率、高帧率的工业相机,能够捕捉清晰、细腻的管网设施图像。例如,采用分辨率不低于500万像素的相机,确保在不同距离和角度下都能获取高质量的图像。同时,相机应具备良好的低光照性能,以适应夜间或阴暗环境下的巡检需求。

光源系统:根据管网设施的材质和环境条件,配备合适的光源。对于金属管道等反光较强的设施,采用漫反射光源,避免图像中出现过曝现象;对于阴暗环境下的巡检,配备高亮度的LED补光灯,确保图像的亮度和清晰度。

(二)图像预处理技术

去噪算法:采用基于小波变换的去噪方法,能够有效去除图像中的随机噪声,同时保留图像的边缘和细节信息。小波变换通过分解图像信号为不同频率的子带,对高频子带中的噪声进行阈值处理,从而实现去噪效果。

图像增强技术:运用直方图均衡化方法增强图像的对比度,使管网设施的细节更加突出。直方图均衡化通过对图像的灰度直方图进行调整,使图像的灰度分布更加均匀,从而提高图像的视觉效果。此外,还可采用自适应增强算法,根据图像的局部特征动态调整增强参数,进一步提升图像质量。

(三)图像识别与分析算法

(四)数据传输与存储技术

无线通信技术:采用4G/5G网络作为数据传输的主要方式,确保检测数据能够实时、稳定地传输至监控中心。4G/5G网络具有高带宽、低延迟的特点,能够满足高分辨率图像数据的传输需求。同时,为保证数据传输的安全性,采用加密传输协议(如TLS/SSL)对数据进行加密处理,防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

数据存储方案:采用分布式存储架构,将检测数据存储在本地服务器和云端服务器上。本地服务器用于存储近期的检测数据,便于快速查询和分析;云端服务器用于备份历史数据,确保数据的完整性和安全性。同时,采用数据库管理系统(如MySQL、MongoDB等)对检测数据进行结构化存储和管理,方便数据的检索和统计分析。

(五)结果展示与报警机制

可视化展示方面:

报警机制设计